Max Fullenbaum par Georges Badin

by b

Fluctuations, dérives, anachronismes, « cette part de mystère qui nous qualifie, nous, poètes », « Je est un autre (feu) »

L’impossible Odyssée d’un oiseau dont on apprend qu’il est mort, on peut penser qu’elle n’a pas existé, mais Max Fullenbaum l’a rendue accessible par « le degré zéro de l’écriture ».

L’impossible Odyssée d’un oiseau dont on apprend qu’il est mort, on peut penser qu’elle n’a pas existé, mais Max Fullenbaum l’a rendue accessible par « le degré zéro de l’écriture ».

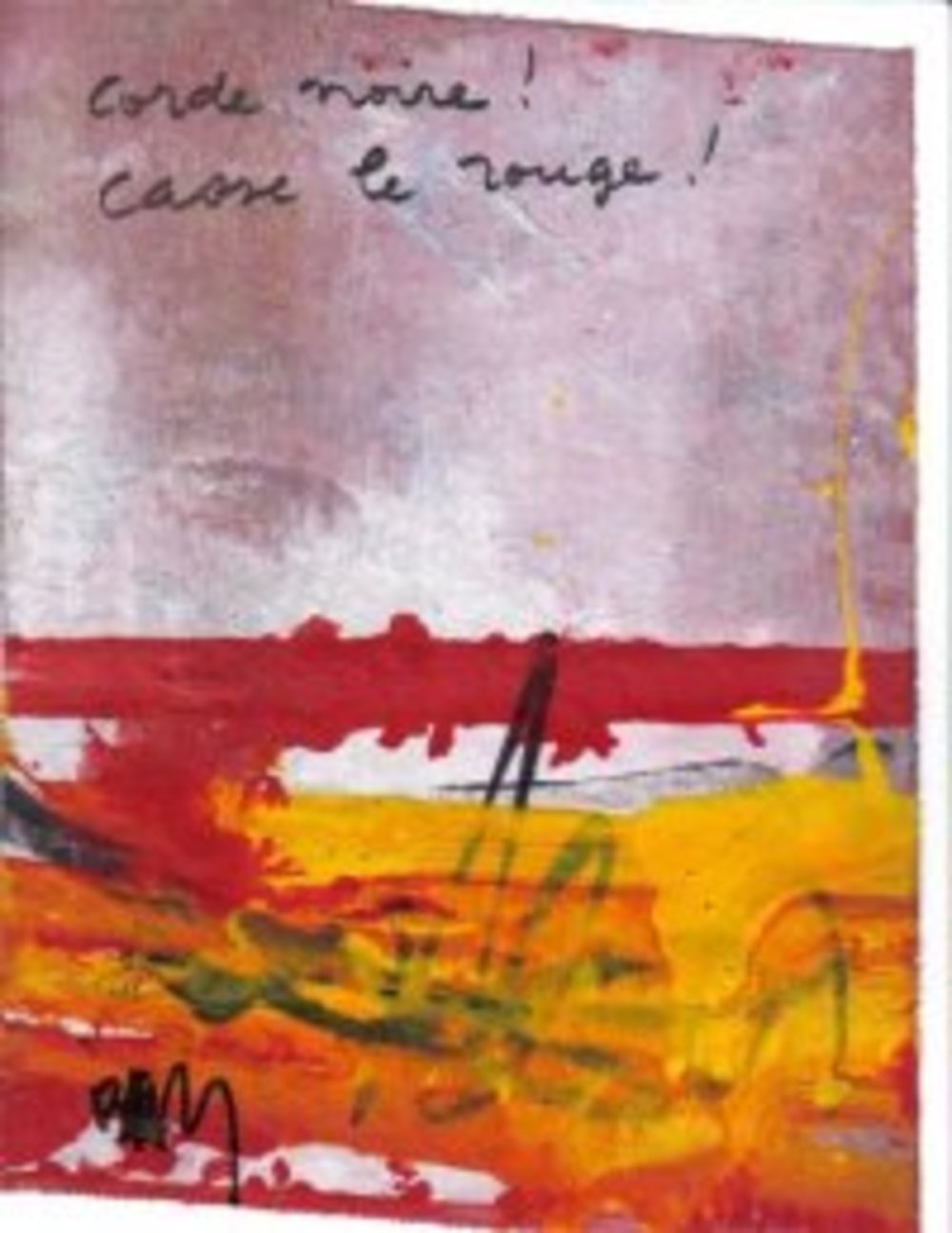

Fascinant dilemme : se rend-on compte qu’il n’a pas hésité ? L’oiseau est mort, on n’en doute pas, mais l’écart, si petit soit-il, nous renvoie-t-il à la vie de l’oiseau ? Imaginons-la. Il était sur le toit rouge, enfin cette couleur a été choisie par le peintre, c’est le rouge et le noir, une réminiscence qu’a discrètement suggérée l’écrivain. Déviation peut-être vers le roman de Stendhal, mais non, il faut ces deux couleurs, le sang et la parure de la mort, pour croire à la mort de la mésange. Les ailes étendues, il est à plat sur le toit, comment, de sa fenêtre, l’écrivain a-t-il pu l’apercevoir sinon en feuilletant le livre aux pages peintes et aux deux couleurs invariables qui rythment le texte neutre ? Sans palpitation et on pourrait s’attacher à l’agonie de l’oiseau dont il n’est fait mention ni dans le texte, ni dans la peinture. On pense qu’il aurait fallu plusieurs images pour noter les soubresauts de l’oiseau agonisant. Le poète a usé de peu de mots et il nous invite plusieurs fois à venir sur un lieu de mort.

S’il y a égarement, et je trouve ce mot dans l’écriture tacite du poète, je me laisse porter par lui en première lecture pour arriver non pas à un but mais à une intention souvent suggérée par l’auteur qu’il faut, lorsqu’on va à l’aventure, accentuer cette perdition, c’est-à-dire noter qu’il n’y a pas d’horizon. Cela me fait penser à une phrase d’une patiente qui disait à son psychanalyste : « Si je vous disais le mal dont je souffre, nécessairement je vous ferais du mal. ». On est alors dans une situation de tension et dans le premier instant la réponse n’apparaît pas. S’il y a entêtement, faut-il chercher l’ouverture, l’échappée dans ce qui n’a rien à voir avec ce qui est en train de s’écrire ou la souffrance qui tente de se révéler ? L’en- têtement serait ici n’en faire qu’à sa tête, c’est-à-dire n’omettre aucune idée, aucune banalité, aucun passage vers un laisser-aller. Dans les deux cas, celle qui parle et celui qui écrit peuvent tomber juste : dire une phrase qui peut éveiller un écho dans l’autre , comme pour l’écrivain brusquement prendre le lecteur pour le placer devant l’image. Subterfuge, elle a peut-être ce mot à la bouche, la patiente. Elle ne le dira pas mais elle va à sa rencontre, lui permettant toutes les voies possibles. On ne pourrait résumer cette disposition d’esprit d’une seule phrase, mais a-t-il compris qu’avec cette béance il pouvait aller n’importe où, être le sujet de bien des phrases et finalement amener la patiente là où il voudrait ? Il comprend que le gain doit être autre, plus ample, avec des coloris en réserve ou de quoi la satisfaire. Il va là où il sait qu’il aura toute liberté. Peut-être assimile-t-il cette toute-puissance à un silence qu’il a le pouvoir de rompre à tout instant, se taire pour que ses pas soient assurés, pour qu’elle le voie. Dira-t-elle lorsqu’il y a accord qu’il a raison, se laissera-t-elle prendre au point de le reconnaître ? Là serait le jeu suprême si elle finissait par le réduire au silence et si elle lui faisait croire qu’elle était en train d’écrire par des paroles et des paroles sa propre histoire.

Cherchant longtemps un mot qui pourrait donner cette sensation insoutenable qu’il n’y a rien, peut-être le mot brûlure ferait-il effet ? Non, vraiment, il imprimerait une durée lumineuse qui négligerait les lueurs environnantes. Sentant, lorsque le mot a été écrit, que le principe de contradiction pascalien devrait être mis en oeuvre pour s’opposer et faire advenir un état beaucoup plus changeant, plus ductile. L’auteur découvert, Max Fullenbaum, après les points des deux phrases.

A deux mérites

Héraclite, Georges de la Tour, je vous sais gré d’avoir de long moments poussé dehors de chaque pli de mon corps singulier ce leurre : la condition humaine incohérente, d’avoir tourné l’anneau dévêtu de la femme d’après le regard du visage de l’homme, d’avoir rendu agile et recevable ma dislocation, d’avoir dépensé vos forces à la couronne de cette conséquence sans mesure de la lumière absolument impérative : l’action contre le réel, par tradition signifiée, simulacre et miniature. René Char dans Fureur et Mystère La Madeleine qui veillait

Madeleine qui veillait paraît immobile mais Char qui s’en approche tout de suite prend à témoins le peintre Georges de la Tour et le philosophe Héraclite pour s’en faire des « alliés substantiels ». « Je vous sais gré » écrit-il, et c’est de la reconnaissance déjà et on pourrait aussi attribuer à Fullenbaum cette parole face à une table des matières qui fournirait le plus d’états, de ruptures possibles, une infinité de points de vue. Char écrit qu’ils ont chassé de son corps – les dentales scandent les efforts de ce travail d’expulsion, de toute création – les fausses images accumulées, « ce leurre ». « Je suis mon corps » écrit Merleau-Ponty et là encore il n’y a pas de rupture entre « je », l’auteur, et le corps qui devient « je », d’où cette réversibilité lue et cette union rêvée, point lumineux de toute création. Fullenbaum fera également cette chasse à la connaissance avec la conscience d’avoir tout à redouter pour enfin écrire par-dessus toute limite, avec des détours, circonvolutions, traverses, avec la peur du connu, tous les appels du passé et du présent. Objets à sa rescousse. Le manque de sens du monde éclairé par la bougie de Madeleine rouge, ce n’est pas de la honte, mais de la fierté, cette couleur « impérative » et les ténèbres de l’histoire nazie sont anéanties par cette flamme qui donne toutes les raisons de combattre aux poètes (Max est de ceux-ci). Du visage de la femme à celui de l’homme, « l’anneau » (l’ovale) serait ce dessin qui enserre et à un moment par sa brisure (la ligne courbe disparaît) échapperait à tout entendement. No man’s land, Fullenbaum qui écrit sait que ce mot peut être vivifiant. Le poète écrit « dislocation », il ne se ménage pas, il se découvre, il s’expose aux regards, aveu total et prison illimitée. L’excès insondable de la lumière (le dieu soleil) a toutes les forces auxquelles le poète s’alliera pour écrire, c’est-à-dire agir. Deux mots à la fin du poème « simulacre et miniature » pour ne pas en finir avec ce qui réduit, ce qui unit.

Madeleine qui veillait paraît immobile mais Char qui s’en approche tout de suite prend à témoins le peintre Georges de la Tour et le philosophe Héraclite pour s’en faire des « alliés substantiels ». « Je vous sais gré » écrit-il, et c’est de la reconnaissance déjà et on pourrait aussi attribuer à Fullenbaum cette parole face à une table des matières qui fournirait le plus d’états, de ruptures possibles, une infinité de points de vue. Char écrit qu’ils ont chassé de son corps – les dentales scandent les efforts de ce travail d’expulsion, de toute création – les fausses images accumulées, « ce leurre ». « Je suis mon corps » écrit Merleau-Ponty et là encore il n’y a pas de rupture entre « je », l’auteur, et le corps qui devient « je », d’où cette réversibilité lue et cette union rêvée, point lumineux de toute création. Fullenbaum fera également cette chasse à la connaissance avec la conscience d’avoir tout à redouter pour enfin écrire par-dessus toute limite, avec des détours, circonvolutions, traverses, avec la peur du connu, tous les appels du passé et du présent. Objets à sa rescousse. Le manque de sens du monde éclairé par la bougie de Madeleine rouge, ce n’est pas de la honte, mais de la fierté, cette couleur « impérative » et les ténèbres de l’histoire nazie sont anéanties par cette flamme qui donne toutes les raisons de combattre aux poètes (Max est de ceux-ci). Du visage de la femme à celui de l’homme, « l’anneau » (l’ovale) serait ce dessin qui enserre et à un moment par sa brisure (la ligne courbe disparaît) échapperait à tout entendement. No man’s land, Fullenbaum qui écrit sait que ce mot peut être vivifiant. Le poète écrit « dislocation », il ne se ménage pas, il se découvre, il s’expose aux regards, aveu total et prison illimitée. L’excès insondable de la lumière (le dieu soleil) a toutes les forces auxquelles le poète s’alliera pour écrire, c’est-à-dire agir. Deux mots à la fin du poème « simulacre et miniature » pour ne pas en finir avec ce qui réduit, ce qui unit.

Si la mère dit : « Il tourne autour de ma fille », elle ne se place que dans la pensée, elle ne leur prête aucune vulnérabilité puisqu’elle veut seulement faire image. Pour établir la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, ne faudrait-il pas qu’elle les laisse agir ou parler, et puis rapporter les tours et détours de cette expérience serait peut-être s’approcher de la littérature et ignorer pour un moment les acteurs. Ce face à face entre elle et lui, elle y a cru et son erreur fut de vouloir qu’il continue. Elle a fait silence du déplacement incessant qui dans le cas du poète donne des naissances qui se renouvellent tout le temps, alors que, s’il s’avance dans ce paysage, il lui semble que par la marche il a fait un long chemin. S’il écrit des mots sur la page, il ne s’attardera pas au sens apparemment écrit. Ceux-là vont servir par un déplacement constant dans d’autres narrations et la différence apparaîtra de phrase en phrase, de livre en livre, créant des histoires sans qu’elles soient conclues et en dernier lieu délogeant leur auteur.

La cloison

« Suivre le doigt. Le suivre ou le mordre jusqu’à ce qu’il atteigne la proie. Une jambe. Une jambe ouverte, côté tendre. Convoitée. Toucher du bout de l’ongle puis approcher la bouche pour confirmer combien c’est tendre. »

Est-ce un ordre reçu, à supposer que le doigt soit souverain ? Il serait nécessaire de lui obéir si l’on s’en tient à la littéralité. Sujet apparent, est-ce aller vers celui qui parle et le doigt dans ce cas, qui occupe le devant de la scène serait-il souverain ? Erreur sûrement car celui dont on entend la voix, dont on pourrait à notre tour suivre le doigt, se donne à lui-même l’injonction. Faire mal ou faire du mal, l’alternative serait-elle envisageable ? S’il y a morsure, c’est que le sujet resté anonyme a besoin d’une proie. La jambe serait-elle la seule réponse à son dessein ? Dessiner, s’il l’avait pu, aurait été pour le doigt et pour le sujet lui-même la solution la plus immédiate, sans intermédiaires qui, accourus sans qu’il le veuille, auraient terni la courbe la plus tendre du corps tant désiré. Des précautions. Ne pas aller droit au but, comme la flèche qui ne quitte pas sa trajectoire et atteint le centre, le petit rond rouge. L’ongle avant la bouche. La surface avant les ondulations. La facilité avant les détours. L’étendard avant la stratégie. La pensée au lieu de la fable. Il y aurait dans l’expression « proximité lointaine » de Jankélévitch qui pourrait être utilisée parfois pour les textes de Fullenbaum un mouvement qui se diviserait en trois cours : celui de l’image qui jaillit, se forme, s’impose et aussitôt disparaît, celui de l’écriture qui rend sans cesse effective sa puissance et celui du désir de trouver les mots dans le dictionnaire et de faire jouer le plus de sens possibles.

Max écrit : j’attache beaucoup de prix, ce n’est pas « brûlure » quoique je trouve ce mot bien choisi, c’est un mot qui est proche , un mot plus complet, un mot qui résume ce que je tente de faire : « mâchefer », poésie mâchefer, poésie se souvenant de son incinération. Mâchefer c’est un résidu après l’épreuve du feu, ça recouvre inconfortablement, ça crisse, ça peut blesser le pied. Les mots mâchent du fer, ils sont, pour paraphraser, ce qui reste quand on a tout brûlé. Aussi, les mots qui ne parlent pas, les mots brûlés jonchent le sol de la page, ce sont des témoins, des référents qui en appellent à la marche, la marche en avant puisque le mâchefer se dépose sur la route. Il y a donc un chemin à trouver, un chemin à se frayer dans la mutité de ces fragments de phrases, de ces monceaux de mots. L’oiseau qui meurt, qui est mort doit être vu pour que je, toi, elle, renaissent demain. Sa mort perçue est un chant d’espoir mais ce serait un désespoir si cette mort demeurait inaperçue.

La bougie de Madeleine éclaire, brille dans tous les temps : le présent est intemporel et rien n’est laissé au hasard, la lumière est crue et l’on voit nettement tout le mal qu’elle dévoile. Les ordres sont reçus, exécutés sans aucun égard pour la personne, pour le corps qui souffre. Le maître sait ce qu’il fait avec une netteté satanique. Le futur a des couleurs plus voyantes, brillantes et sans aucune mesure avec ce qui se passe. Finalement il crée sa propre scène et ses personnages ne vont pas tarder à y jouer. Fullenbaum connaît les mots qu’il faut leur donner pour que la bouche les prononce, pour que de l’une à l’autre il tisse un jour, une nuit illimités, et qu’ainsi le roman prenne corps. Conditionnel certes, mais il faut dans ce cas que le poète ne s’égare pas, que ses phrases, que ses mots seuls soient prononcés, écrits, entendus, répercutés par l’écho. Subjonctif enfin, il y a lieu de croire que la nuance va occuper tous les interstices, que les souhaits seront formulés avec une même chaleur.

Max écrit :

XIII

Les paysages changent. Autrefois, quand j’étudiais, j’allais chaque jour à l’assaut d’un livre. Le livre était une citadelle, sa conquête était lente, il fallait s’emparer des mots un à un. Or, les mots sont bizarres, ils ont tout à la fois une forme, un sens, un contresens, un sexe, une cloison. Heureusement, leur nature est cubiste puisque par le son, la forme ou l’orthographe, ils peuvent se dédoubler, déposer dans l’air un sens perturbateur et franchir les parois. Le mot est cet inconnu dont on ne sait pas qui il est au moment où il épelle ses lettres. Il habille notre cerveau comme un vêtement réversible sans envers ni endroit.

Le jeu de mots renvoie au je après s’être cogné à sa cloison. Je est un nôtre jeu.

Aujourd’hui je ne lis plus, je baise. De l’élan des mots ne demeure que leur ricochet sur les ondes. Mon livre s’est métamorphosé en une cloison unique diffusant des informations instantanées immédiatement traduisibles en actes. Je suis devenu grâce à elles un individu positif : comme tout le monde je cours après la course. Quelquefois, j’aimerais revenir en arrière, abandonner l’écran, écrire tel un scribe des phrases inopportunes sur le parquet de la salle de séjour à l’aide d’un couteau, en extrayant du bois flottant l’écorce qui le fait bois. Des copeaux de bois aux copeaux de mots, il n’y a qu’un pas, ce « pas » auxiliaire de la négation que je ne franchis point. Quand la cloison se fait confondante, je regarde par la fenêtre couler l’eau. J’aime les écluses car elles prennent leur temps comme si elles lisaient le courant. La péniche attend sans précipitation que la dernière page du livre soit tournée pour déverser le voyage. Dans ces moments de contemplation de la lenteur, je voudrais éteindre la cloison mais je ne le peux pas. La cloison vit sans moi, en dehors de moi, elle ankylose la survivance et je suis sans force devant sa puissance alternative. J’écoute ce que j’imagine voir. Bientôt elle et moi allons nous étreindre sans chercher d’autre mot que le silence exigé par la fugacité de l’offre.

XIV

Je suis le client. J’ai commandé au store les courses de la semaine. Beaucoup de champagne, les bulles prédisposent les femmes à l’amour. Et des provisions de bouche. Et aussi des produits solubles, des instantanés. On verse de l’eau pour que renaisse ce qu’on mange, on chauffe ou on fond, c’est selon. C’est une vie en extrait sec. « Cliquez là ! » a demandé mon écran. J’ai cliqué. Je serai livré. Demain. A domicile. Je me demande s’il y a encore des rues dans les villes que vont parcourir mes marchandises.

S’il y a brouillon, c’est qu’il a une emprise à contre sens et dans ce cas, on a tout loisir de ne pas le suivre, d’en rejeter les références, pourrait-on dire les autosatisfactions, alors que ce vers quoi on tend implicitement serait le sens. Char ne dit-il pas souvent à Paul Veyne qui est avec lui pour un livre, qu’il faut trouver le sens ? Oui, ce qui est jeté sur la page ou sur l’écran de l’ordinateur et qui semble n’être qu’insignifiance, éparpillement, fragments en suspension, Max écrira « copeaux », mais jouons le jeu et ne raturons pas le brouillon, qu’il soit dans cette utopie une naissance à son bord. Il n’est pas : ça veut dire qu’il voisine avec ce qui va surgir, être écrit incessamment. Lorsque le poète est interrogé sur un mot conducteur, il choisit le mot « fil ». Circularité, non, car la boucle serait trop vite fixée à jamais, inerte. Perdre le fil, et on sentait très bien que cette expression trouvait vie à ses yeux, était la débutante.

S’il y a brouillon, c’est qu’il a une emprise à contre sens et dans ce cas, on a tout loisir de ne pas le suivre, d’en rejeter les références, pourrait-on dire les autosatisfactions, alors que ce vers quoi on tend implicitement serait le sens. Char ne dit-il pas souvent à Paul Veyne qui est avec lui pour un livre, qu’il faut trouver le sens ? Oui, ce qui est jeté sur la page ou sur l’écran de l’ordinateur et qui semble n’être qu’insignifiance, éparpillement, fragments en suspension, Max écrira « copeaux », mais jouons le jeu et ne raturons pas le brouillon, qu’il soit dans cette utopie une naissance à son bord. Il n’est pas : ça veut dire qu’il voisine avec ce qui va surgir, être écrit incessamment. Lorsque le poète est interrogé sur un mot conducteur, il choisit le mot « fil ». Circularité, non, car la boucle serait trop vite fixée à jamais, inerte. Perdre le fil, et on sentait très bien que cette expression trouvait vie à ses yeux, était la débutante.

Séance tenante. Mais elle n’a pas commencé ou bien si vous voulez, elle commence à chaque fois que le poète doute, interroge, se rebelle contre les nouveaux arrivants, les suspecte et le texte qui vient d’être écrit, La fuite sous les bombardiers, en témoigne. Tenante, si l’on cherche mais sans aucune certitude sinon celle-ci :

Pourquoi ? C’est que la planète Aüschwitz a tué le temps… Elle est au-dessus de la terre et projette son ombre. Quoi, la musique, la littérature, les arts plastiques, comment les comprendre, les prendre avec soi, non, il s’y glisse toujours un petit morceau d’Aüschwitz éternel qui prend date, qui prend toute date avec lui pour la délayer dans ses cendres, qui écouter, Beethoven, il me fait rire et Schubert, il a le bras en l’air, et moi je suis assis au concert et je pleure avec ceux qui me tuent, d’ailleurs tu remarqueras comment j’écris ce nom, Aüschwitz, avec un tréma sur le u, ce n’est pas comme ça que ça s’écrit mais moi je l’écris comme ça, Aüschwitz a grignoté un peu de mon nom de famille, Füllenbaum, à Hanovre, possédait un tréma, Fullenbaum en France n’en a point et ce tréma perdu, cet umlaut, je l’ai déposé sur le u d’Aüschwitz, si bien qu’Aüschitz, c’est un peu mon nom.

Séance tenante, il y a sans doute un attrait irrésistible vers l’unité, mais heureusement MF ne la fera jamais sienne, et dans cet intervalle, dans cet écart, autant de nuances dans l’écriture et dans la pensée qui toujours de lui éloignent le sens fixe.

Georges Badin