Butor/Badin : une collaboration artistique singulière

On connaît de mieux en mieux l’importance de la collaboration artistique dans l’œuvre de Michel Butor grâce à plusieurs films documentaires ou à diverses expositions que l’on a pu voir en France et à l’étranger. En revanche l’étude proprement dite de cette collaboration, notamment avec les peintres et plasticiens, reste encore mal explorée et ce, principalement, du fait de la difficulté matérielle d’accéder à ces œuvres. Il convient cependant de signaler le très beau livre de Patrick Longuet, intitulé Attachements, consacré récemment à la collaboration entre Michel Butor et le plasticien Pierre Leloup.

Difficulté d’accès aux œuvres qui restent confidentielles, mais aussi grande multiplicité des œuvres, puisque Butor peut travailler avec un très grand nombre de peintres et de plasticiens pendant des dizaines d’années de façon plus ou moins régulière : on aura donc toujours, dans ce type d’étude, l’impression que l’on n’arrivera jamais à faire le tour complet de l’œuvre, que l’on est dans le débordement. Mais l’essentiel dans le cadre de la recherche actuelle n’est peut-être pas d’être exhaustif concernant la présentation des documents et des œuvres (cela viendra progressivement), mais plutôt de saisir la singularité des grandes collaborations qui nous révèlent chaque fois une facette différente de l’énergie créatrice de Michel Butor.

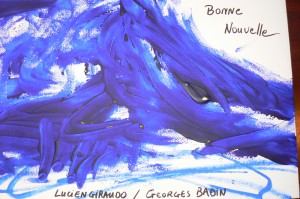

Nous nous sommes proposé d’évoquer aujourd’hui le travail en commun de Michel Butor et du peintre Georges Badin, car il s’agit d’une collaboration singulière à plus d’un titre, outre le fait qu’elle nous a semblé entrer en résonance directe avec l’intitulé du colloque: Les graphies du regard.

*

* *

I. UNE COLLABORATION SINGULIERE

Singularité d’abord dans le fait que nous avons d’un côté Michel Butor écrivain et poète qui n’hésite pas à se faire plasticien, par exemple dans sa correspondance, dans son goût pour les pliages et dans certaines interventions colorées de quelques-uns de ses ouvrages; de l’autre côté nous avons un peintre, Badin, qui a été d’abord écrivain, qui est aujourd’hui essentiellement connu comme peintre, mais qui peut, à l’occasion, écrire des textes de forme brève où se mêlent le poétique et l’essai critique: on peut lire plusieurs de ses textes sur son site internet ainsi qu’une publication récente de 2009, intitulée « Livre à deux voix » parue chez Aencrages and Co. En revanche lorsque Butor et Badin œuvrent en commun chacun reste dans sa partie spécifique : Butor écrit les poèmes, Badin peint. Il y a comme une frontière qui est respectée.

Autre singularité : Badin et Butor connaissent leur travail respectif au moins depuis l’exposition intitulée Toiles libres, au château médiéval de Fougères en 1976, présentée par Michel Butor où Badin exposait avec d’autres plasticiens. Mais, on peut dire que la collaboration Badin/Butor commence véritablement au cours de l’année 2000 (plus d’une vingtaine d’années après Toiles libres) avec une œuvre intitulée Le jardin Catalan. C’est donc une collaboration artistique pleine de jeunesse à laquelle nous avons affaire, qui n’a pas beaucoup plus d’une dizaine d’années. Badin et Butor ont alors 75 ans lorsqu’ils commencent à travailler réellement ensemble.

Enfin l’auteur et l’artiste ne se sont rencontrés concrètement qu’une seule fois ; en tout et pour tout deux ou trois appels téléphoniques ont été échangés depuis qu’ils travaillent ensemble : les échanges se font par lettres et par envoi d’œuvres à travailler. C’est le faire-avec ici qui prime sur l’être-ensemble. Ou plutôt le faire-avec est une expression privilégiée de l’être-ensemble.

Je voudrais évoquer maintenant quelques éléments qui me semblent importants concernant Georges Badin pour mieux le situer :

II. SITUATION DE GEORGES BADIN

Né en 1927, il appartient donc à la même génération que Michel Butor. Il fut Directeur du Musée d’Art moderne de la ville de Céret de 1969 à 1986, il a participé au mouvement Textruction, de 1970 à 1974.

Je rappellerai que Textruction s’organise autour de quelques artistes : Georges Badin donc, Gérard Duchêne, Michel Vachey, entre autres, qui ont aussi travaillé en collaboration avec Michel Butor. On peut dire que Textruction met au centre de sa pratique la présence des lettres et des mots dans la peinture, ce qui montre évidemment un point de convergence avec la réflexion de Butor qui publie Les mots dans la peinture en 1969, au moment où naît Textruction.

En même temps la peinture semble être choisie comme un langage capable de « surpasser » l’écriture, d’où le jeu de mots avec Destruction (du texte donc) ; l’écriture est alors perçue comme un langage qui ne peut tendre suffisamment vers l’Absolu, elle semble marquée par le sens arrêté des mots et des phrases; un sens qui fait arête, se limite, se dé-limite dans ses déclarations. Pour montrer la constante de cette approche on pourra citer une réflexion récente de Georges Badin (qui date de janvier 2011): « la vraie écriture, dit-il, aurait été de déjouer toutes les affirmations et de les mettre en doute ».

On note donc la remise en cause du langage verbal, ce qui souligne le caractère critique du mouvement Textruction, ainsi que l’appel à une écriture « autre »; en même temps il s’agit de donner la parole au corps tout entier, d’insister davantage sur la pratique individuelle du peintre plutôt que sur la cohérence du sens, et de considérer en somme la processus de production de l’œuvre comme plus significatif que l’œuvre finie elle-même (comme pourrait le dire Barthes).

Pour Badin, c’est ensuite, à partir de 1974 une période « abstraite » (mais l’artiste se méfie de ce mot) où il s’agit plus exactement, comme il le déclare de : « défier la limite, voilà l’œuvre du peintre. Ni figuration, ni refus du signe, mais l’illimité des sujets ».

Je passe maintenant à l’état des lieux de cette collaboration.

III. ETAT DES LIEUX

On peut recenser dans cette collaboration une bonne vingtaine d’œuvres connues, mais il faut y ajouter un certain nombre de déclinaisons sur des supports variés (qui ne sont pas prises en compte même dans le catalogue de l’Ecart où Butor recense en principe toutes les réalisations en collaboration); il faut y ajouter des textes qui viennent d’ailleurs, écrits pour d’autres artistes (comme cette strophe du recueil « Sueurs du temps » ou « L’œil du cyclone ») ou qui tout simplement proviennent de ce Magasin poétique intitulé « Au jour le jour » où Butor amasse sa production poétique quotidienne : il s’agit donc en l’occurrence de textes migrateurs. Certains poèmes se cristallisent à partir de l’œuvre de Badin, en l’occurrence, mais aussi à partir de là, ils peuvent se disséminer dans différentes configurations. Ainsi Le Jardin catalan :

Sur les seize poèmes qui le composent : on va retrouver 11 poèmes dans L’Horticulteur itinérant, distribués dans les sections les plus diverses : « Du balcon basque », « Du promontoire catalan » (évidemment), « Du bosquet chinois », « Du labyrinthe levantin », « De l’échappée nordique », « De l’embarcadère vénitien ». On remarque ainsi que l’image du « jardin catalan » se propage sur d’autres zones géographiques : il se dissémine autour du monde.

Malgré cette mobilité des textes, malgré les supports les plus variés, essayons tout de même de faire le point sur les œuvres de cette collaboration, que l’on classera en deux grands ensembles :

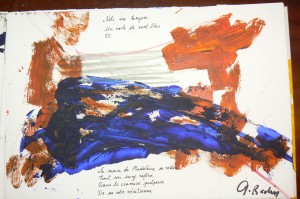

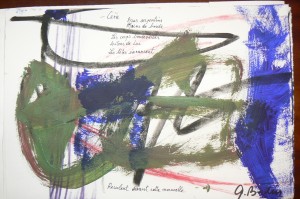

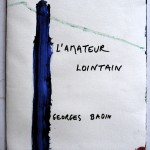

Tout d’abord un ensemble traditionnel composé par des livres d’artistes manuscrits (comme Naissances, La Solitaire…), ou livres imprimés, éventuellement rehaussés de peintures, ou avec des reproductions d’œuvres comme Survivre ; enfin des livres d’artistes incluant des photographies, ce qui peut impliquer un troisième artiste (Eric Coisel, Maxime Godard…), mais pas nécessairement, notamment lorsque les photos n’ont pas d’auteurs spécifiés comme dans le cas de l’œuvre intitulée L’Amateur lointain).

Le second ensemble apparaît nettement plus hétéroclite ; il comprend :

-Les toiles libres de Badin comportant, sur l’un et l’autre côté, des poèmes de Butor;

-Les livres-objets faits de différentes formes et matières comme : les Eventails, les Assiettes de pique-nique ou les Parasols (ceux-ci sont visibles sur le site internet de Badin).

-On peut aussi y ajouter des montages où sont associées des Photographies d’Eric Coisel/la Peinture de Badin/et des Poèmes de Butor.

Je vais évoquer deux œuvres de ce second groupe pour montrer que la rencontre du texte et de l’œuvre plastique ou picturale n’est jamais arbitraire : il s’agit d’une toile libre et d’un livre-objet :

IV TOILES LIBRES ET LIVRES-OBJETS

Les toiles libres peintes par Badin sont intéressantes car elles offrent deux belles surfaces d’écriture ; sur l’avers et sur l’envers de ces toiles, Butor manuscrit des poèmes, si bien que l’on peut considérer chacune de ces toiles comme une immense page, une super page d’un livre extraordinaire.

1) Si l’on observe la toile intitulée TORSE/CARREFOUR on remarque que le choix des deux poèmes retenus par Butor forme un système, ils s’opposent et se répondent; ils forment une œuvre à deux poèmes : essayons donc de voir en quoi ils constituent chacun une réponse à chacune des surfaces peintes par Badin en même temps qu’ils peuvent dialoguer l’un avec l’autre.

Remarquons d’abord le fait que la super-page où s’est écrit CARREFOUR est composée de quatre pages frontales où sont disposées les quatre strophes ; ces pages de couleurs sont presque indistinctes ; tout au plus remarque-t-on des dominantes où se répartissent le rouge, le vert et le jaune. Or la problématique posée par le poème CARREFOUR, c’est justement (je cite) qu’il

« nous faut choisir/entre quatre impasses/et les inspecteurs /avec leurs matraques/ne nous laissent pas/le temps d’explorer/parois et recoins/pour y découvrir/dans quelque fissure/l’air annonciateur/d’un couloir secret. »

Les quatre pages quasiment similaires figurent ces quatre impasses du carrefour évoquant donc ici l’univers du piège.

Si l’on se tourne maintenant vers la face où s’est écrit TORSE, les quatre pages frontales en revanche sont très clairement différenciées et sectorisées. Il faut comprendre le poème comme le rêve d’un torse humain qui imagine la poussée de ses quatre membres ; le torse immobile va se métamorphoser en un nouveau corps mobile et hypersensible, totalement transfiguré, en même temps que chaque page apparaît comme un nouvel univers à explorer :

« En prolongeant ce paysage/voici des coudes et des mains/pour palper dans les lits de brume/les mousses de la découverte/les collines et les ravins/tapissés d’algues et coraux/».

Les poèmes dialoguent donc avec leur page de toile mais ils entretiennent aussi des liens entre eux, car la fin de CARREFOUR voit la toile-piège devenir une toile salvatrice puisque un vol d’oiseaux-rocs vient saisir les prisonniers « pour nous transporter/de l’autre côté du mur des supplices »; tandis que dans TORSE on assiste à un envol des « sirènes » initiatrices d’un nouveau monde amoureux. Vol et envol conviennent à cette toile libre que l’on peut aussi imaginer comme un tapis volant au moins à travers la référence à l’oiseau-roc qui apparaît dans Les Mille et une nuits.

2) Les livres-objets

Si l’on s’intéresse maintenant aux livres-objets, dont on rappelle brièvement qu’il s’agit d’objets sur lesquels le poète a écrit ses textes et poèmes et qui deviennent du coup des images originales du livre traditionnel – de façon générale il faut noter la faible valeur des supports dans cette collaboration (ce n’est pas le cas, loin de là, avec d’autres artistes) ; ici donc : assiettes en carton, bouteilles de vin vide, éventails en papier, morceaux de bois de récupération, contreplaqué, etc. ; mais précisément l’usage de la couleur et la valeur du texte poétique vont provoquer une véritable rédemption artistique de la pauvreté du support. Il y a donc une continuité ici avec les toiles libres qui n’avaient pas de prétention à se présenter tendues comme des tableaux, et qui ne réclamaient pas, dès l’abord, d’être regardées comme des œuvres d’art.

Si l’on retient comme livre-objet de référence l’assiette de pique-nique peinte en rouge avec une tranche de blanc dans la partie inférieure, on peut lire ce texte qui épouse la courbe du fond du plat et se présente sous forme de trois distiques, non sans rappeler la forme brève et l’esthétique du haïku japonais:

« Une gorgée de vent/une pincée de poivre »

« L’épée de Damoclès/ sur l’abreuvoir du temps »

« Les lambeaux de nos vies/sur le gril des frissons »

Tel est le repas ici proposé où se mêlent la distanciation humoristique des évocations culinaires avec le sérieux de la méditation sur le bonheur éphémère et la finitude de notre vie à travers, entre autres, la référence à Damoclès (le courtisan de Denys l’Ancien, IVe s.). On peut dire que l’assiette de pique-nique, l’éventail ou le parasol appartiennent à la même problématique manifestant dans un premier moment une signification d’insouciance, de vacances, de légèreté, mais les poèmes ou bribes de poèmes, dans un second moment, donnent une profondeur toute nouvelle à ces objets : plus l’objet semble futile, plus la couleur le domine, plus cette couleur rouge sang ici entre en consonance avec « les lambeaux de nos vies », le contenant prenant la couleur du contenu, le texte s’éclipsant alors sous la couleur, une fois qu’il lui a suggéré la direction du sang.

Je voudrais maintenant évoquer quelques thèmes butoriens qui se trouvent « éclairés » ou colorés par la peinture et l’influence de Georges Badin (avant de proposer l’éclairage inverse : la manière de Badin, vue par Michel Butor)

V. LES THEMES BUTORIENS ECLAIRES PAR LA PEINTURE DE GEORGES BADIN

1. Tout d’abord l’image du jardin d’Eden que l’on retrouve dans certains titres importants de cette collaboration comme Le Jardin catalan, Jardin d’épiphanie, où L’Académie des jeux floraux; ces poèmes sous-tendent le motif de la profusion végétale qui apparaît notamment dans le poème intitulé « Cascade végétale » et qui implique le croisement des espèces et des genres, ainsi que l’art des combinaisons et des hybrides, ce qui peut être considéré comme une figure de la collaboration.

Ce modèle végétal, à travers cette image de la profusion notamment, peut se présenter comme une image du peintre aussi bien que du poète qui sont tous les deux des producteurs intenses et rapides de textes et de peintures : Badin peut peindre « à perte de vue » dit Butor, tandis que le poète voit en lui-même se dérouler une phrase « commencée l’année passée/et même au siècle dernier/se ramifiant obstinée/à travers générations » (derniers vers du poème « Energie sylvestre »). Badin est lui aussi concerné par cette phrase qui se ramifie, se métamorphosant chez lui en une écriture que la vitesse d’exécution rend indéchiffrable.

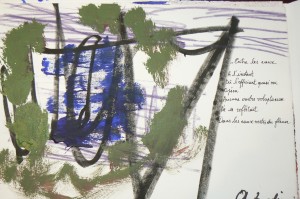

2. Un second thème butorien, bien connu, est celui du voyage exploratoire; mais dans la collaboration avec Badin, il faut non seulement parler de déplacement géographique mais il faut aussi évoquer les explorations aussi bien minuscules qu’intersidérales (Naissances), sans parler des voyages dans « l’envers du décor ». A titre d’exemple j’évoquerai l’œuvre intitulée En coulisse qui nous fait voyager à l’intérieur d’un théâtre avant que le spectacle ne commence, les traits noirs du peintre se transforment pour le poète (entre autres) en câbles électriques, les connexions s’opérant grâce aux éclairagistes qui ajustent les projecteurs. N’est-ce pas là aussi une image de la collaboration et de l’illumination qui en résulte ?

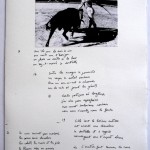

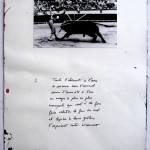

3. Un autre thème est centré autour du monde de la corrida. C’est une sorte de figure imposée par Badin, qui vit dans un sud ouest de la France très marqué par cette tradition. On remarquera qu’il s’agit d’une thématique qui pose problème à Butor, ce qui apparaît bien dans le titre de l’œuvre «L’amateur lointain», ainsi que dans la mise au point initiale : « Je ne fais pas partie des aficionados. Je préfère qu’il y ait l’écran de la peinture entre le mystère et moi-même. Alors je peux approfondir ma fascination, remonter aux couches profondes, devenir enfin minotaure et Thésée, réveiller dans l’alambic de l’arène l’alcool des millénaires enfouis ». Poème à la fois épique et tragique, L’Amateur lointain se fait aussi poème didactique, rappelant à bien des égards le texte « Delphes » du Génie du lieu. Par l’éclairage de la corrida on retrouve donc enfoui une des réflexions de prédilection de Butor qui se rapporte à « l’étagement » des mythologies.

A noter que les distiques que nous avons cités précédemment, figurant sur l’assiette de pique-nique, sont tirés d’une section de L’Amateur lointain qui s’intitule : « Rafraîchissements pour la corrida ».

4. Un quatrième point concernant spécifiquement cette collaboration Badin/Butor, c’est le défi du poète qui veut montrer au peintre, jadis écrivain, qu’il était possible de peindre avec les mots sans nécessairement passer sur l’autre rive comme l’a fait Badin. Pour Butor il faut donc tenter de hisser la parole poétique au niveau du langage de la peinture; d’autant plus haut que Badin est, selon Butor, le « teinturier des muses ».

Pour rendre compte de cette émulation entre poésie et peinture, Butor peut se lancer dans une variation sur une seule couleur et ce sera le poème « Soufre » intégré dans « Le Jardin catalan » dont toutes les strophes constituent une variation sur le jaune ou encore le poème « L’Académie des jeux floraux » (à l’origine écrit pour l’artiste italien Leonardo Rosa) qui est une variation sur le rose. Enfin, la lumière brillante de l’acrylique, peinture caractérisée par sa brillance, régulièrement utilisée par Badin, est évoquée dans le poème « Drapés de laques » : l’acrylique apparaissant notamment sous la forme d’une « étole de cristaux/taillés en écailles si fines/qu’elles ruissellent sur les yeux ».

5. Enfin dernier point, très régulièrement évoqué dans cette collaboration, c’est la proximité des âges entre Butor et Badin. Le temps qui avance est une préoccupation pour ceux qui ont une grande partie de leur vie derrière eux : on rencontre ce thème dans « Amis au loin », poème qui conclut « Le Jardin catalan », dans le poème « Durer » qui conclut « 24 Trièdres », et surtout dans le poème « Je diminue » qui termine l’œuvre intitulée « Survivre » (paru chez AEncrages and C° en 2010) et dont je cite l’avant-dernière strophe:

« Ce qui diminue sûrement/ c’est le nombre de jours qui reste/ à vivre on ne peut le savoir/que lorsqu’on arrive au dernier/alors les autres se souviennent/font des calculs et aperçoivent/le moment fatal approcher/dans l’ombre des rétrospectives ».

Mais dans une très belle réalisation intitulée Lâcher du lest, qui est un livre en accordéon, Butor montre la complémentarité (plus exactement peut-être la réversibilité) des âges : d’un côté la couleur jaune, celle de l’enfance et du sable que l’on jette par-dessus bord joyeusement, lors des anniversaires, symbole de l’énergie vitale; de l’autre côté la couleur orange du soleil couchant qui entrouvre l’univers, à travers le regard et l’expérience de l’octogénaire :

« Lorsqu’on a quatre-vingt ans/on raconte des histoires/pour endormir les enfants/ on devient marchand de sable/remplissant les sacs vidés/permettant de ralentir/le passage à l’âge adulte ».

Pour terminer cette brève étude je voudrais évoquer quelques aspects caractéristiques de la grammaire de G. Badin : quels sont les procédés du teinturier des Muses ?

VI. LA MANIERE DE GEORGES BADIN VUE PAR MICHEL BUTOR

a) On ne reviendra pas sur le trait scriptural qui traverse la peinture de Badin – ce « presque l’écriture » évoqué par Butor.

b) On soulignera en revanche l’importance de la matérialité de la toile, du papier, du bois qui sont comme des écrans de projection de la nature elle-même, ce que Butor appelle « les appels des plantes », et qui sont comme autant de vues partielles du Jardin d’Eden originaire.

c) Par ailleurs, de même que nous avons affaire à une ébauche d’écriture dans la peinture de Badin, de même nous sommes en face d’ébauche d’images. Presque rien n’est identifiable, seules règnent les couleurs et leurs modes d’apparition localisés:

« L’or brûle par ci/le vert germe là/ le bleu prend son vol/ou sa profondeur/le rouge épanouit », déclare Butor

Ici, ce sont les couleurs qui sont en action, de façon distincte, singulière, et sur un mode que l’on pourrait qualifier d’essentialiste, comme si le jaune d’or devait toujours brûler, le vert toujours germer, le bleu toujours s’élever ou s‘approfondir, le rouge toujours « épanouir ».

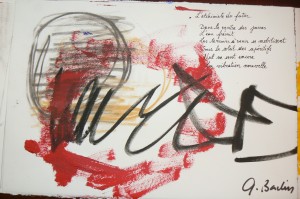

[On pourrait ici faire une petite note sur la « tache », comme un premier clin d’œil à Walter Benjamin dans le sens où il y a des taches de peinture chez Badin. Or on sait que pour Benjamin, la tache est l’essence de la peinture. La peinture de Badin intègre naturellement le barbouillage et la salissure, qui sont comme des garanties de l’authenticité de cette peinture. (Ce n’est pas du tout la salissure dont parle Barthes à propos de Cy Twombly, qui relève d’une « dialectique subtile », dans la mesure où il s’agit d’un « savoir faire de ratages superposés, rendus visibles comme un palimpseste », in Sagesse de l’art, Tome 5 des OC, p. 690). Pour accepter de se livrer à la tache il faut ici une déconstruction du métier, mettre à l’écart des grilles de valeur esthétique, retrouver une innocence, une sorte d’enfance de l’art dans le dessein suprême de laisser vivre la couleur à l’état brut.

Par ailleurs chez Badin les traces « intentionnelles » aussi bien que celles qui font « tâche » sont prises dans des mouvements qu’elles dessinent avec leur flou autour; peut-être faudrait-il à ce propos parler d’« aura » (c’est le second clin d’œil à Benjamin). En tout cas l’ensemble de ces traces de couleurs permettent de lire le corps qui a vécu sa passion en peignant, le corps du peintre dans son travail, la vitesse ou la lenteur des gestes, son énergie et sa façon de prendre possession des surfaces. il s’agit en somme de restituer (ou mieux de préserver) une Présence.]

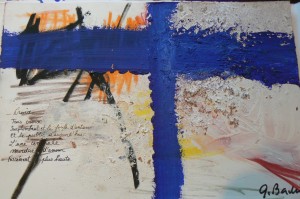

d) Dans d’autres cas, pourtant, les couleurs fusionnent et l’on ne peut plus en distinguer aucune nettement; ce qui prime alors c’est le pluriel, avec un effet de submersion (Toile libre Carrefour):

« ici les mélanges/et là les contrastes/les répercussions/réverbérations/marées de nuances »;

e) la séparation et les frontières déjà rencontrées dans l’étude de la toile libre (Torse/Carrefour) sont des complémentaires antithétiques de la fusion, des découpages structurants qui aimantent les polarités différentes (une physique des intensités):

« Parfois ce qui vient/invite au partage/on va découper/pour mieux accueillir/ce que l’on devine»;

Il faut insister sur ces découpages dans la toile car c’est par eux que, chez Badin, la toile est perçue comme une « habitation » (cette notion rappelle le fameux texte de Butor sur Mondrian dans Répertoire : « Le carré et son habitant »); ce sont des séparations qui font office de seuils et de cloisons :

« Alors on saisit/brosses ou pinceaux/pour délimiter/portes et lucarne/

« C’est une autre toile qui vient s’essayer/ c’est une autre chambre…»

f) Mais peut-être faut-il souligner que ce type de pratique picturale qui donne une telle importance à la couleur, avec ces contrastes qui concourent à l’harmonie, est directement en relation avec la musique : Butor sera très sensible à cet aspect musical des œuvres du peintre :

« voici des grilles/pour localiser/l’oracle des gongs/…

/les chants retentissent/de cloîtres en nefs/de cuivres en bois

Pour les retenir/les encourager/des fouets de paraphes/comme les signaux/du chef d’orchestre »

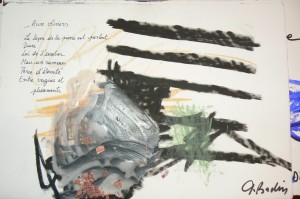

g) Le moment suivant, ce sera donc la rencontre des peintures et de l’écriture, et donc la naissance d’un livre; on en trouve l’évocation dans le livre intitulé Naissances (en 3 exemplaires, dans la collection Mémoires); il s’agit d’un livre que Badin a peint en fond noir, pour marquer sans doute le mystère et la profondeur de toute naissance, transformant l’habituelle page blanche en une déroutante page noire, et provoquer ainsi l’écriture à se peindre en blanc pour en souligner sa force virginale. Je cite la strophe consacrée à la « Naissance d’un livre » :

« quelques notes dans un carnet/pianotage sur le clavier/version sur version raturer/je n’y arriverais jamais/maintenant je vais recopier/mais comment faire pour écrire/sur ces pages noires je vais/commencer par quelques essais. »

En principe le poète transmet son texte au peintre qui se laisse imprégner par le texte, réagit à des mots ou des images en relation avec son propre univers personnel; une fois que le livre d’artiste a été travaillé par le peintre il l’envoie enfin au poète qui écrit son poème dans les plages qui lui restent.

Le peintre ménage des espaces, des zones de blanc qui vont former des lieux de rencontre, qui correspondent à des pages déjà colorées, qui ont donc déjà une identité. Mais parfois le peintre laisse des pages entièrement blanches ou presque; ainsi dans La Solitaire (œuvre réalisée en 2010) s’installe une respiration de pages blanches laissées au poète par le peintre; de même pour 24 Trièdres. Mais il arrive que le poète soit obligé d’écrire son texte carrément sur la peinture.

Ces différents dispositifs induisent des effets de sens. Dans La Solitaire les pages blanches sur lesquelles écrit le poète, symbolisent le vœu de celle qui parle puisqu’elle est animée par un désir d’invisibilité; en revanche la grille bleue qui entre directement en dialogue avec les deux dernières strophes de La Solitaire renforce l’image de l’interdit qui se traduit par des vers comme : « la voie d’invisibilité /m’apparaissant soudain barrée » ou « Il me faudrait me dérober/derrière un mur ou un écran ».

Dans le cas de Naissances presque tout le texte de Butor baigne dans la lumière noire, on peut comprendre que les mots naissent de la nuit, ils luisent d’une lumière blanche, et entrent alors en correspondance, en analogie, avec le cosmos; les strophes apparaissent comme des satellites des puissantes masses picturales qui figurent des planètes; d’autres mots isolés, écrits en bleu, sont des satellites encore plus petits, des mots-strophes qui brillent à une distance encore plus grande (il y a ici des effets d’échelle); ils sont dispersés sur la page pour pouvoir l’équilibrer et renforcer aussi l’impression de l’immensité, donner l’impression d’une lumière qui vient de plus loin. Donc ici par le choix des couleurs (le blanc, le bleu), c’est le poète qui devient peintre dans le sens où son intervention possède de fortes implications visuelles. Et c’est donc le peintre Badin qui, par sa manière, a appelé ici ce type d’interventions butoriennes.

f) Lorsque « les pages sont mûres » et que l’on a « passé la main », cela signifie que le peintre et le poète agissent de concert. Or si les arts collaborent à ce point et si régulièrement, c’est en l’occurrence pour agir sur le monde à travers une fonction critique. De ce point de vue la fin du « Teinturier des Muses » est très claire :

« Les panneaux sont prêts/pour manifester/troubler les festins/des puissants du jour/par leurs inscriptions

Balthazar Ubu/tyrans milliardaires/songes et mensonges ».

*

* *

En conclusion je voudrais simplement évoquer une expérience personnelle concernant l’ouverture et la lecture de certains livres de Badin (Image de 24 Trièdres):

Cette ouverture est parfois impossible, dès les premières pages l’épaisseur de la peinture a formé par endroit des plaques de colle au point qu’il y a risque d’abîmer l’œuvre pour la voir et la lire: le poème sort ainsi d’une déchirure toujours possible. Les pages restent collées entre elles même lorsque le livre a été lu antérieurement; on dirait que la peinture se refuse à sécher complètement.

Parfois on recule devant le risque : on saute des pages collées, en espérant y revenir plus tard, avec plus de doigté, avec plus de chance : il faut savoir alors se résoudre, devant de telles œuvres, à une lecture incomplète.

Lucien Giraudo