Georges Badin

mars 15, 2012

janvier 26, 2012

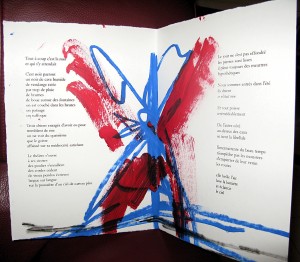

Tête bouchée par Armand Dupuy Ilia Gasviani et Georges Badin

Tête bouchée, leporello peint par Georges Badin sur BFK Rives.

Texte Armand Dupuy, traduction en georgien par Ilia Gasviani.

Les 8 exemplaires ont été réalisés pour la collection des Livres Pauvres de Daniel Leuwers,

entre Céret, La Ville et Tbilissi, en fin 2011 et début 2012.

janvier 24, 2012

Libellules, mes survenantes par Alain Freixe

C’était hier. Le temps des libellules aux ailes rouges. Alors l’étang de Canet-Plage/Saint-Nazaire aux vases mouvantes regorgeait d’anguilles, muges et grenouilles à ses bords, dans les sanils, sous les vrombissements des abeilles, des mouches et autres moustiques. Alors, sous l’olivier de Bohême, le vol rectiligne des chevaux du diable décidait de la lumière du désir.

Nos terribles temps de spectacularisation et de marchandisation généralisées ont éteint ces lieux de vie. Que plus rien ne grouille ni dans les eaux, ni sur terre, ni dans les airs! Asepsie/asphyxie. Contrôle sur l’exubérance des étés. Désormais, le soleil a ici la cruauté qu’il faut aux touristes dont le cœur horizontal ne supporte plus que les eaux lourdes et les rives molles du fleuve dans lequel ils se baignent mille et une fois.

Aussi quand il m’arrive de revoir une de ces survivantes, hier en bolide vient percuter le sombre aujourd’hui et le ciel s’ouvre. les sortilège sont rompus. La chance sourit. A nouveau. Au loin. Indestructible.

Alain Freixe,

Nice, les 4 et 5 janvier 2012

Les libellules en fin du jour

Les porte-fenêtres donnent sur la place ronde où les corps des platanes, offerts, lisses par endroits, montent aussi haut, souvent, que l’oiseau, pour si peu de limites, d’obstacles, de réseaux que le soleil traverse et rien ne nous sépare de la montagne, à portée de main sur la toile. La nuit s’est ouverte sur les jardins, les cyprès, l’espace sombre, la mare aux grenouilles dont la surface est verte, les sortilèges ou démons ne sont que des passagers du temps nocturne mais la libellule si matinale a effacé la noirceur, les traits qui se joignaient pour faire disparaître la montagne ovale, les élans de la rivière, elle a soumis au peintre toutes les couleurs de l’arc en ciel qu’elle a franchi. Elle se donne pour être vue, sécable, bleu passage comme la fleur frêle cueillie sur la colline pour Juliette par Victor Hugo.

Georges Badin

janvier 8, 2012

MATERIALITE DU SENSIBLE par Jean-Paul Gavard-Perret

I

Inondé de sueur, Badin se retrouve une fois de plus devant le support, la surface, entre le ciel et le faire. Il peint de sa main. De ses pieds aussi pour s’ancrer mais aussi pour bouger afin que tout s’efface et que se fasse le travail. Le présent, le passé, le futur simple de la forme et de la couleur s’inscrivent au rythme du cœur, du corps et de la vie. Tout simplement. L’artiste prend la peinture aux pieds de la lettre. Oublie le vernis. La peinture comme l’artiste peu à peu monte à la surface en un dialogue entre le dedans et le dehors.

Car tout être a besoin d’une vie sensée, d’un croisement harmonieux. Georges Badin l’a compris c’est pourquoi sa peinture nous croise et le croise. Formes et couleurs s’étreignent, se prolongent jusqu’à dépasser les bords. Elles permettent de réaliser ce qui n’a pas d’existence immédiate. Elle provoque l’élan au sein d’une autre corporalité mentale et de l’étrange volupté créée par le geste du peintre plus que par son regard.

L’émotion et la réflexion y sont induites. Et la peinture devient aussi pelliculaire que d’une densité charnelle. Elle réintègre le mental dans l’organique et fonde l’acte plastique sur leur union. Comme l’Amour. En ce sens l’œuvre de Badin est un acte « érotique » puisqu’il métamorphose le « paysage » en cérémonie. Mais l’érotisme est très particulier : il indique le passage du voyeurisme à la voyance.

La couleur chez lui tend un voile mais pour enchanter le lieu même de la peinture afin de réveiller des formes en sommeil. L’artiste les libère et le monde soudain mérite et nécessite une autre attention. Tout semble en attente d’être reconnu autrement en une sorte de rêve de la réalité. L’imagination remplit l’espace de formes. Le monde en palpite et s’y rêve par delà ses arêtes, ses surfaces, ses apparences, bref en ses dimensions dont la plupart se refusent au jour mais que Badin révèle.

Le réel est tronqué dans sa simple évidence. Sans la vibration étrange que propose le créateur, il serait estropié. En conséquence Badin apprend la lumière, comme la nuit permet de connaître le jour. Il invente des mouvements incessants d’énergie et de désir. Leurs « détours » ouvrent à des découvertes et une disposition à la curiosité de la vie.

La peinture à la fois produit un monde intérieur et extérieur, respecte l’un et l’autre au sein d’une tension toujours énigmatique, mystérieuse au sein de cette dynamique. L’artiste montre combien sont nombreux les mondes que nous ignorons. Il ouvre les portes sur eux. Des vérités omises s’aperçoivent. Une seule à vrai dire : celle du monde. La peinture dérange le réel, le fait battre autrement mais inséparablement. Etrange réalité de cette peinture. Sa puissance.

Nous ne sommes ni dans la réalité ni dans l’imaginaire : nous sommes dans un réel particulier. Il ne se limite plus à un simple théâtre du monde. La peinture n’est plus « du paysage », elle est paysage. Tout « site » est insituable. Pas de transposition, une hantise. Surgissement (pas la figure), l’apparaître (non l’apparence). Le tableau a lieu. Plus forte que le souci de complétude, l’exigence de l’ouverture sans laquelle la peinture se réduirait à un objet.

Par les couleurs Georges Badin met en cause la lumière. Le geste qui les jette est genèse. Passage du souffle repris et repris. Il est accomplissement de l’espace illimité mais qui doit cependant accepter des marges.

L’être dans son anthropomorphisme est absent mais il est tout entier dans chaque toile. Présent parce que l’ouverture des tableaux l’ouvre à lui-même. Il est présent de toutes les potentialités du corps. Et ce, en un embrassement mutuel avec la toile. Elle rayonne à travers chaque aire colorée d’une profondeur immanente.

L’espace pictural devient le lieu de rencontre et d’échange du quotient de profondeur et du gradient d’ouverture de la face du monde. L’artiste y organise des tensions ou plutôt des conspirations de couleurs. D’où la sensation d’espace immense par la rigoureuse formule du travail. Il fait que la couleur ne se mesure pas à son intensité mais à l’acuité avec laquelle en elle résonne l’espace.

Le peintre ne cherche pas le scandaleux mais le cinglant. Il met en branle un somptueux particulier presque paroxysmique parfois par prise de possession, par emprise sur la toile. Des pans larges d’émotions s’offrent à l’existence, à la présence. Il faut que ça dégouline. Comme si Badin se souvenait toujours des vagues entre les murs de l’océan et le ciel ruisselant. On ne sait plus à qui appartient le bleu. Ou les autres couleurs. Elles ne vont jamais seules. La solitude n’existe pas : il n’y a que des degrés de solitude auxquels l’artiste donne la substance suffisante.

II

On ne sait plus quand a commencé le voyage de Georges Badin On ignore toujours comment sa peinture va venir remuer la sensation Mais elle est là, rattache au vivant Soudain certaines jouissances lointaines griffent la toile, la secouent. Alchimie des audaces au rythme du tam-tam du diaphragme. Flots d’incertitude. Et voir le bleu du ciel. Car il se peut que parfois la peinture devienne relais cosmique. Sa stabilité fixe la volatilité de l’étendue.

De nouveau il s’agit de foyers de présence, de transparences fluides. Là où la peinture se fait tactile ne serait-ce que par le geste qui la crée. « Si tu veux voir caresse » disait Artaud. Badin ne l’a pas oublié. En ses cheminements, sur leurs rebords, parfois le bleu ultime est désert. Vibration de sa pureté presque blanche.

En ce sens sa peinture est un corps plein d’infini et d’éternité. C’est un poisson animé. Il retient dans l’attraction d’un ailleurs qui ne peut-être comblé par tentation de la vie. De toutes parts jaillissent l’ancolie du monde et les noces de neige. Les traces défont les foudres : l’ image y meurt pour renaître Langage.

Badin sait jeter la peinture dans l’air. Il peint et dé-peint . Dévalements, glissements. Pas de sédentarité. L’espace est colossal. L’artiste ne craint pas le mur Il crée ton propre classicisme, sa propre postmodernité. Etre peintre est plus qu’un métier, une manière spirituelle d’expression par les attendus physiques de la matière.

Peu à peu l’artiste n’a plus eu besoin de père ou de re-pères : il s’est trouvé lui-même et sans concession aux modes de l’époque. Il évite cette faiblesse que tant d’artistes s’accordent. Il ne recherche pas de raccourcis, de « mains tendues ».

Demeure une longue vadrouille, une aventure non programmée, un appel du large, du haut et du profond. Y voir la part irréductible de la liberté de l’artiste qui renvoie des chaînes au fond de la mer pour délivrer des bagnards.

Il faudrait en parler avec Badin dans un café minable où les corps se mêlent à l’ombre, aux alcools (puisque la fumée est interdite). Parler de la raison déraisonnable de cette aventure de peindre dans l’écoulement des jours.

Dans l’intérieur masculin, les formes s’animent De l’extérieur féminin, les lignes tracent les contours C’est une question biologique sans doute autant que de peinture. Peut-être que c’est ce qui fait que l’univers se tient. Ce n’est pas très poétique. Cette réalité aux contraintes physiques. Mais elle fait – aussi – la peinture de Badin. Créer c’est retrouver une connivence, conjurer l’illusion de certaines attirances de nuits trop noires où miaulent d’impossibles chats.

Jeu spontané des lignes. Le corps voyage. Ne dompte pas tout mais progresse. Les mains du peintre tournent autour des spectres. Entrelacs dénoués. Vagues qui tiennent Toute effraction laisse une trace. Le corps fait son métier de peindre et tant pis pour la tête.

Conversation au présent de tous les éléments visuels et picturaux actifs. Tout est en jeux : la couleur, le trait, la juxtaposition, l’ajout de pigments purs. La définition, toujours plus de définition de la matière, du sujet et de la pensée qui sillonne le pinceau. Un geste se répand et chaque geste fait comprendre, petit à petit, l’obscur de ce qui s’ignore encore.

Chaque geste est désir. Désir d’un rythme. Ses sons s’enroulent, s’enflamment ne formant plus qu’une unité de lumière. Parfois le vivre de la matière crée une rature de blanc. Fureur, fureur qui soudainement s’inscrit dans la peinture. Tous les éclats de lumière au milieu, au travers, dans et sur les côtés. Le liquide. Tant de joie en temps réel dans le simple geste. Dans la concentration, l’attention, la présence.

Badin oublie le Tic Tac qui file les heures du jour et de la nuit. Il mange de l’air, ressent ce besoin constant du temps qui attend l’étreinte du paradis perdu. Refaire le monde, l’histoire de cet amour sublime d’un vivre qui s’enfonce là où tout devient si intime – mais non à la manière pornographique du voyeurisme de la révolution sexuelle raté. L’amour qui boit les océans et qui déplace les montagnes.

En pénétrant la toile le peintre atteint une autre dimension. Pour qu’il y ait passage, il doit y avoir différence signalant alors une limite parfois invisible qui sépare deux univers, deux visions, deux rapports au monde. Un désir prend de rechercher tous les modes par lesquels cette limite peut être transformée. Oser toujours retourner dans la faille, la matrice, le trou, le néant, l’incompréhensible, le chaos. Et passer outre avec un besoin d’indépendance plus grand que le laisser aller de la prise en charge.

Tumultes. Le flux dont chacun fut le bord il faut le parachever. Badin est dans ses pas, en un rythme, en un renversement. Il se rejoint enterre son ombre. La trajectoire grandit sans fin au seuil de l’invisible. Hébétude et substance. La main qui peint ne cache plus l’avenir. Au contraire. Elle rayonne de la lave qu’elle répand. L’envergure sans cesse. Nous voyons d’une densité toujours plus forte.

Parfois saturation progressive ou presque. Convergence sans ombre dans une cavité au centre de l’impensé. Délivrance parfois quand l’étoile monte parce que Badin la hisse. Etendue de ce qui ne peut être dit. Poids du diaphragme pour créer la chute qui ne tombe pas.

Du jaune, du bleu. Tout est mouillé partout et doit sécher. Les pinceaux glissent facilement. La couleur est dans le flou, mais tous les plans sont à leurs places. Le corps et le mental. La gestualité. L’expression corporelle. La couleur et la matière. Le cœur. Le féminin. Le masculin. Image affect. Suspension et lutte. Méditation. Maturation. Envol de la singularité. Sensation. Ouverture sur le ciel.

Ni excavation, ni érection : dépositions. Les divisions s’effacent au d’une croissance. La forme, la matière, la couleur, la technique s’associent de manière indissoluble pour faire de l’œuvre de Badin une re-création. Un art totalement étranger à l’homme et à la nature mais tout aussi profondément en eux.

Prendre conscience de la vulnérabilité de la présence. Rappeler notre condition, ce dont nous sommes faits, de la poussière de la terre. Il faut l’audace. Sonder les plus intimes secrets. Ils surgissent des songes de la nuit Pour s’approprier, maîtriser les formes Les matières matérialisent, l’avant-plan s’abstrait, dripping en quelque sorte. L’imprégnation et le geste de ce qui est le plus étranger mais tout autant intime et consanguin. La rage de faire oscille entre le retrait pudique et le crime abstrait. Orgasme de la substance et le solipsisme de l’air. Retour attendu, réveil pressenti. A la vie.

Jean-Paul Gavard-Perret

octobre 18, 2011

Sans revenir

Ce livre a été réalisé par les éditions Ancrages & Co. Les pages intérieures sont imprimées sur papier ivoire 160g et la couverture sur papier vergé blanc 220g. Cet ouvrage a été tiré à 500 exemplaires avec trois reproductions de dessins de Georges Badin d’autre part 20 exemplaires de tête signés et numérotés sont accompagnés d’une peinture originale de Georges Badin.

In memoriam Marie-Jo

Cet ouvrage a été réalisé à Céret et Lucinges en 2011, il comprend 8 exemplaires manuscrits par Michel Butor, des photographies de Maxime Godard ainsi que des peintures originales de Georges Badin.

octobre 17, 2011

Michel et Marie-Jo

Marie-Jo et Michel : « De toute manière, le tout fera une désorganisation. » (John Cage)

Avec La Modification et après tant de pages peut-être mises à mal par la poésie qui naîtra vite, l’auteur ne s’en tiendra plus à une formule dont il verra vite qu’elle l’enserre. Mais peut-être fallait-il qu’il soit rassuré et comme protégé de tout écart.

Venise, trop fervente pour être docile, si forte qu’elle rassemble les regards, si nuancée qu’aucun arrêt ne la saisit : le poète a des mots tels des rivaux aux ors, à l’ éternité de la ville et il les donnera en secret à l’amoureuse.

Il aurait écrit Marie-Jo et sans cesse il aurait voulu ajouter à ce prénom les deux lettres I E, pour faire joie, pour que ce nom soit dans la présence qu’il souhaitait inlassablement, et la durée serait dans tous ses états.

L’oiseau, le chant, ils persistent en lui, ils établissent une durée, ne fléchissent pas, avant le lever du jour ils gouvernent le tilleul, ne laissant aucun passage à la lumière, ils défont les limites après les avoir brûlées comme des barrières de bois.

Quand bien même l’objet serait un lieu ( Venise ) – le poète l’écrit vite, imprudemment – il ne faudrait pas s’y arrêter mais laisser libre cours aux quelques phrases qu’il note et les allers et retours entre elles et le poète seront des territoires qu’aucun jugement, aucun interdit ne troubleront.

C’était vécu sans qu’il songeât à des appuis : « Un seul être vous manque », le prénom qu’une voix évoque répond si peu, le poète alors cache l’imparfait dans les plis de la robe, ne voulant pas être pris au dépourvu, il imagine de nouvelles rencontres dans les lieux où ils se retrouvaient pour rejoindre dans l’écriture, en évitant la fureur , l’inconstance du sur-place, une durée semblable à cet amour entre eux où aucun mot de partage n’était souhaité.

Les écrits que le poète envoie au « teinturier des muses » sont en vue d’un livre. Le titre serait « De l’amour et de ses suites inexorables ». Il a attendu, espéré que la couleur rose, unie, le préserverait de toute embûche, ferait de ce blanc sur la page l’amour idéal, sans aucune brisure mais avec la volonté qui le tient au libre parcours que proposera le livre, il ne s’opposera pas à toutes les aventures colorées, rejoignant ainsi Venise et les enfants qui crient, fleurs, couronnes, encens, l’eau du grand canal, comme une route. Ce qu’il y aurait dans ce rêve fait à Venise ou plus tard à Cambridge : des reflets en trompe l’oeil, une suite d’instants qu’on ne peut approcher et qu’on regarde avec envie.

Dans les allers et venues des images de Venise ou d’autres lieux, nulle contrainte ( rien ne les oblige à emprunter telle rue, à aller vers tel monument), et donc cette liberté proche de l’amour à laquelle tous deux sont soumis sans que le joug fasse sentir sa forme ni son poids. Et il ne se détache jamais de la page qui peut s’étendre sur le sol ou bien voler, qui naîtra avec le jour, du moins il a cet espoir, et ne s’achèvera pas avec la nuit, avec ses flammes et sa lumière immobile, dans un état « d’être et de combustion » (Yves Peyré).

Où seriez-vous – vous vivriez sans attaches – si elle et lui ne s’arrêtaient pas sur ces personnages petits, grimaçants, les mains tendues comme s’ils voulaient sortir du mur de l’abbaye, parler, agir, se faire connaître ? Où seriez-vous si elle et lui, enveloppés dans une chaleur souhaitée, n’étaient pas à ce moment-là tenus dans un mouvement régulier de vagues où se suivaient le silence et le bruit ?

La ligne qu’elle et lui parcourent est droite, se confond avec le chemin de terre qui monte sans que l’effort se fasse sentir, peut-être proche du désir s’il ne s’arrête pas, mais en prononçant le mot, il ne lui donne aucune vérité : et l’arrivée est à ce figuier à flanc de colline. C’est un arrêt. Les feuilles offertes, en haut, en bas, sont des mains qui les accueillent, les protègent, les rapprochent, sans que la couleur intervienne, s’impose.

Le temps des incertitudes n’avait aucune place ici, tant étaient unies l’offrande des mains du figuier, la descente dorée de la colline, le feuillage vert au-dessus du gouffre, si continue était la couleur bleue du ciel qui n’aurait aucun terme, même vers le jaune de la dune.

Georges Badin

L’amateur lointain

L’amateur lointain, texte de Michel Butor, est entièrement peint par Georges Badin. Ce volume aux éditions Collection Mémoires dirigée par Eric Coisel est omposé en garamond corps 14. Cette éditions originale est constituée de 30 exemplaires sur Vélin BFK Rives 250g, numérotés et signés plus 6 exemplaires H.C.