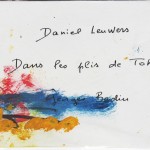

La clapère

Un texte de Georges Badin, février 2007

Les positions de l’amour jusque dans les toiles, lues seulement par vous.

La peau pour le moment sans qualités, ici comme elle pourrait être dans un autre lieu, et cela n’est pas écrit dans un temps. Du rose, là, sans raison, acceptation de sa part, au brun pour n’avoir pas à résister. Le bleu et le vert, feuillage et ciel, voûte protectrice que la peau reconnaît. Peu à peu s’il y a des regards, ils sont d’un côté comme de l’autre, c’est-à-dire du lieu au corps, doux, éphémère et peut-être cherchant à prendre une assise. Le feuillage dans ses entrelacements a le pouvoir d’étendue sur la peau elle-même, peut-être par un frôlement imaginé et le désir serait dans ce cas le protagoniste, écartant toute autre caresse. La pensée serait dans toute la surface lisse ou ondulante de la nudité brune et l’échange se fait ainsi sans mots, sans qu’il y ait de volonté, uniquement dans le désordre de la prolifération. Si l’eau couvre par hasard le dos jusqu’aux jambes, elle vainc toutes les sensations en myriades pour ne laisser qu’une chaleur unique comme un aplat en peinture après la vivacité d’un trait.

Lieu toujours en usage, au début de l’après-midi, avec le feuillage, la pierre, l’eau de jour et s’il s’en sépare, il n’osera pas prononcer ce mot, de peur que celui-ci n’envahisse cet éloignement et qu’il ne finisse par s’en accommoder (léger reflet qui ne donne aucune image malgré les couleurs présentes, changeantes) : disparition. Une image entrouverte : la vague, peu importe sa hauteur, lui fera face, écume et eau confondues, avant de s’étaler sur le sable, de s’y mêler, et là disparaître fait partie de la succession chaque fois nouvelle. Il ne s’arrêtera pas, précisément là où il a tendance à être en attente pour observer, les coudes sur la balustrade, ce qui a lieu maintenant dans ce nouveau paysage. La toile à force de passages, eau et colorant blanc, est presque devenue peau, c’est-à-dire souplesse pour que tout ce qu’elle va recevoir comme images soit ciel, feuillages, pierres, eau, visible et lisible dans le domaine de la peinture : la mémoire a agi comme détachée du peintre qui est intervenu sans effort.

Dans un état tel qu’il pourrait paraître en perdition, lorsque le moment n’a qu’une seule ornière, il semble que le désir, dans son incertitude, le mène à une espérance.

Ne pas délaisser les mots-éclats, les mots-sons, les mots sans vie, épars dans la séparation, afin que le bois, que les feuilles sur les branches, que l’eau, que les pierres soient sur la toile, elle-même prête à toutes les lectures, à tous les retours en arrière des regards.

S’il passe du côté de la résistance, il emploiera l’offense contre de tels mots qui viennent à l’improviste : « L’insensé est dans la vérité atteinte, comme possédée, aussitôt perdue, défaite et béante, et l’égarement, l’affolement qui s’ensuit. » (Jean-Luc Nancy, Le sens du monde).

—

Georges Badin, février 2007