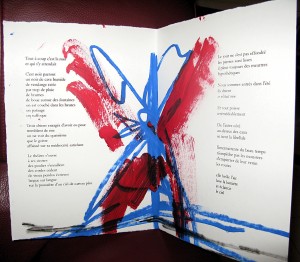

Rassasier l’indicible par Dominique Sampiero

Cinquante deux semaines

avec Georges Badin

Argument de l’état second

J’ai peur de ce que je ne sais plus dire et de cette force qui ronge mes mots de l’intérieur, les pliant vers la ligne de rupture, là où le corps pourrait se briser. C’est un baillon serré sur ma phrase, un étouffement, une refus glacé.

Je ne dis pas oui. Je ne dis pas non. Ces deux cœurs murmurent à ma place, au plus intime de ma main, résiliance clouant mes doigts un à un sur la table où priaient des femmes avares de silence et d’encens, là où j’ai pensé revivre toutes leurs tentations, édifiant les cendres d’un livre noir comme le ciel.

J’ai peur de ce que je ne sais plus dire et laisse l’effroi danser au fond de mes yeux, regard mangé par des comètes tombées ici sur les toiles rebelles d’une âme creusée par le couchant d’un vide aux mains nues.

Inventer une chair de miel, au-dedans, au-dehors. Saccager les arrondis pour les cambrer jusqu’à la salive du désir. S’inonder et ressembler à un paysage sous la pluie. S’enrouler à tout ce qui vibre, palpite, respire, du plus petit brin d’herbe au soupir de l’amante.

Voilà les premiers mots du grand voyage pour nous jeter vers notre corps de femme, de bourrasque secrète.

Le geste s’appuie sur le souffle, chambre où s’acharnent Terre et Ciel à ne dire dans l’air que le visage changeant de la lumière, que ce soit avec les outils rustiques de l’élan, du détachement et du vertige ou plus simplement à mains nues.

Martelant de ses paumes l’envers de la chair pour y combattre l’obscurité, le peintre forge le vivifiant de la route, là où il pourra tomber un jour sans amertume, patience qu’il fait saillir dans un pubis ou une poitrine d’entre-toi favorable au consentir.

Le geste est la fleur du manque au moment où l’émotion dans sa besogne, éprise de sources et de proie, renonce au paraître pour lui préférer la pudeur aveugle du trouble.

Enlevé par le ciel, celui qui frappe sa toile de ces parfums de fleur dont personne ne sait le nom, celui-là s’égare dans des pensées de ruisseau sans dévotion dont il ne reviendra jamais.

La présence lui fait un corps d’orage et de sorcier au centre du combat.

Page 1 du carnet envoûté

Ce n’est pas simple d’ouvrir, d’émerveiller, d’élargir ce nulle-part en nous qui sait tout déjà et sur lequel nous faisons semblant de fermer les yeux, épris des caresses qui nous tire du caveau, oubliant que nous sommes l’inflexible disparition à venir, la ruine et son ivresse.

Pourquoi le vivant regarde la nuit dans notre dos et s’étonne de rester dans l’instant, hâblerie de l’unité ?

Celui qui dit non appartient au lointain de l’air et des parois. Son refus est au sommet du couple qu’il forme avec son ombre, réapparue dans la volute fugitive de son chant.

Celui qui dit non est épris des berges qui s’écroulent et de leurs tourbillons mauves dans le mouvement des eaux.

Celui qui dit non est transparent et ce que l’on voit à travers lui est une vérité poignardant nos pupilles.

Celui qui dit non unit la lumière à son haleine. Il s’ouvre les veines au sang bleuté de l’envers, immergé dans son geste comme un Dieu sans visage. Une présence, enfin.

Page 2 du carnet envoûté

D’ici je n’entends plus le bruit que fait le ciel en s’agenouillant sur les vitres ni le frottement des nuages sur les tuiles, je n’entends plus rien de l’arrière-pays, à part ce blanc souverain, ce grisé bleu des cordes intimes, comme si la source des contours, les miens, ceux du paysage et des êtres autour, se rétractait jusqu’à la douleur, comme si le grand fleuve des enveloppes se dilatait encore pour sortir de son lit et m’inventer, me chuchoter une brume de livre, embrasée de village et de silence, tison de toutes mes défaillances.

D’ici, je n’entends plus la mort reboiser de ses beaux yeux brûlés les grandes prairies qu’elle a dévastées, ni même les hommes réciter furieusement leur énigme.

Je me repose dans l’haleine de mes paupières assis sur des parfums d’image, visiteur d’une intimité de neige et de mots, tout serré contre elle, là où rien de moi n’est pas moi, écorce du peuple dont je suis la liane.

D’ici, je suis présent au déroulement des formes et à cette fresque envoûtante, ce trait du départ ou chaque affrontement vide le regard de toutes ses crispations pour dire oui sans rougir au parfum de la présence.

Page 3 du carnet envoûté

De corps et de gestes

Il pleut du ciel dans l’arrondi, là où les pies aveuglent le chemin. Octobre se penche le long des toits, immobile, longue ardoise de rouille et de lucarne.

La page s’ouvre dans le parfait silence où se terrent les semailles.

Je me jette dans la toile striée de corps et de gestes pour me retirer de cette haute tension du vide.

Je me balance dans le feu dansant des eaux et des herbes, son rougeoiement de ficelle, me résignant à m’enfuir dans l’air où s’exaspère l’absence du Dieu lointain.

Ni sourire, ni réponse. Je suis le revenant d’une couleur qui n’existe pas, un mouvement entre la voix et le ciel, presque rien, mais qui devine tout, avec des mots de supplique et de neige pliés en force sous mes doigts.

Il fait sombre comme au seuil. Le monde s’ébouriffe de légende sous les vents contraires. C’est un signe qui noue et dénoue le réel autour des yeux.

Ce que je dis importe peu, c’est juste l’écho d’une ignorance en forme de vitrail sur le silence. Une prière aux quatre coins d’un pur aveuglement

Puis une lumière grise s’abat, clandestine, dans la cour. Ma vie est enfin scellée à ce que je n’écrirai pas, tombé là comme un fruit mûr devant mes yeux, dans ce paradis où les ombres s’allongent comme de hautes herbes sous le vent.

Il pleut dans la demeure dévastée de ma présence sans y croire tout à fait. Il pleut et je patauge dans ce gris lourd de l’agonie, village sans parole dans le pré.

Page 4 du carnet envoûté

Le pouvoir sans voix des amants

Au sommet de mes épaules passeront des caresses pour sourire aux choses. Des morsures aussi. Des brûlures.

Je fermerai les yeux du silence comme une ampoule éteinte dans une nuit sombre et je marcherai à tâtons dans les phrases, usant mes doigts sur le bois de la table, avec, dans les yeux, cette aube d’herbe immense comme un bord de mer.

J’écouterai l’ignorance rire devant ma fenêtre, armure d’une vie entière passée à vouloir dire la forêt cachée dans le soleil.

J’userai mes pas à attendre qu’un mot vibre sur la page levant à lui seul une armée de regards pour ouvrir les bras au nerveux de l’éveil.

Dans le pouvoir sans voix des amants, je m’abandonnerai au rythme caché de tes mains quand elles glissent sur la page leur chevelure d’ongles silencieux.

Ce sera mon pas, cette pulsation orange dans les veines, afin que jaillisse ce qui disparaît chaque jour avec moi.

Puis je resterai seul, définitivement, clouant mes lèvres sur le bois de la grande porte, ouvrant une dernière fois la fenêtre, et qu’elle me regarde partir.

Le monde se couchera sous ma peau pour y dormir et entendre le brouillard se dépeupler.

Je resterai sans mouvement. Sans partir. Et tout me sera donné comme au premier jour.

Page 5 du carnet envoûté

Fleur de neige

Peindre et écrire se touchent comme le corps et l’âme quand, par la main, montent des caves de l’être, l’eau de la terre, les oiseaux du sang et l’impertinente vacuité.

Cette étendue-là en soi, de n’être rien que la présence, l’eau de l’autre, le feu agenouillé de la rencontre, le oui bredouillé du jour, la langue des gestes pour verser, nourrir, apaiser, cette étendue-là de toute pluie, de toute neige, peu de chose en somme, mouchoir dans un pré ou drap tendu sur une corde, tout s’y engouffre : le ciel, le regard, la lumière et son corps de jeune fille.

Cette étendue-là est appel, éveil, y pénétrer nous plie vers la terre, cachant notre visage entre nos genoux, le front cherchant l’ancien passage des fontanelles, si proche, que parfois on l’oublie, on ne le voit plus, c’est le cœur même, le corps de l’espace, son pouls le plus fragile.

Fermant les yeux, je peux écrire ou peindre, enfant retrouvant l’origine agenouillée dans les flaques, à tuer les mouches, couper les vers en quatre, enlacer les chenilles aux herbes folles pour les voir pondre, tutoyant la présence en sa matière la plus fragile, patience qui attend de moi, bien avant moi, d’être ici avec elle, horizon de la levée du jour, dans la montée des couleurs et du poème, allumant des lampes comme des fleurs dans un vase, remerciant le visiteur d’y voir la folie nous aimer comme ses enfants.

Fleurir connaît tout de l’hiver et sait ramasser la sève, les sources.

Fleurir peut attendre, garder les forces intactes, au-delà des saisons, au-delà du temps.

Page 6 du carnet envoûté

Chambre de pente douce

En ces jours de lumière basse, écrire allume des lampes dans la maison. J’apprivoise des mots lumineux, de rebord et de seuil, des mots de verge et de pierre bleue. La fenêtre cogne son front à la grisaille, recroquevillée de toutes ses vitres dans la pièce où je regarde.

Ici, il y a une chambre pour dormir, une chambre pour aimer et une chambre pour voir de l’autre côté. J’ouvre les portes du livre et je reprends souffle là où j’avais perdu conscience. Les mains de mes amis ont laissé la maison pleine de gestes sur les murs qui tremblent maintenant. Mouvements de lèvres dans la couleur.

Nulle-part dort ici depuis que j’habite l’inoccupé de mon souffle. Et ce n’est pas rien nulle-part. C’est vaste, cerné de pluie, de ciel qui mange la terre et d’hommes simples. Nulle-part est un fruit mûr, éclaté, une lumière que les peintres écrasent avec leur dos dans l’expérience étrange de l’ici, quand ils s’éloignent de l’acte intime de leur empreinte.

Nulle-part ne s’explique toujours pas mais une chose est certaine. Sa consistance m’éveille chaque matin à m’éloigner de tout ce qui m’envahit. Le mauvais temps, l’hiver ou la mort. Pour revenir chargé d’une autre histoire, péril de pente douce et d’alentour.

Nulle-part se confond à mon voyage, au beau temps de son incertitude. Nulle-part est l’endroit précis du poème dans ce regret sans queue ni tête de devenir la pluie qui tombe. Et toute chose séparée de moi par la blessure du regard.

Nulle-part regarde Dieu en face et le puits sans fond de sa parole tombée en poussière entre mes mains. Nulle-part est une montagne sans réponse perdue dans un jour gris où j’essaie de conduire le soleil dans la grande colère de l’abondance.

J’ai promis à mes ancêtres de mourir avec eux dans mes livres. De temps en temps, j’oublie de tenir ma promesse et ils me blâment en couchant la grisaille dans ma chair. Comme si l’automne recrachait mon visage jusqu’à ce que je rebrousse chemin.

Je ne sais jamais qui je suis. J’attends le rendez-vous suivant pour clouer ce nulle-part à mon destin. Mon endurance est le plus pur de mon absence à ne vieillir qu’éternellement.

Page 7 du carnet envoûté

Chambre hors du règne

Ce qui est présent dans cette grisaille de battement d’ailes, de ciel qui tombe sans bruit, de petite vie mort-née sans contour, ce qui est présent dans ce grand vide que l’hiver impose au dénuement des arbres, des rues et des regards, ce qui est présent, oui, sous mes pas et dans le pire du sommeillant ne m’appartient jamais. Son buisson est ma poussière. Son souffle, ma forge de saule et de labours. Sa tendresse détruit l’arme blanche de mes renoncements.

Ce qui est présent dans cette grisaille de battement d’ailes, de ciel qui tombe sans bruit, de petite vie mort-née sans contour, ce qui est présent dans ce grand vide que l’hiver impose au dénuement des arbres, des rues et des regards, ce qui est présent, oui, sous mes pas et dans le pire du sommeillant ne m’appartient jamais. Son buisson est ma poussière. Son souffle, ma forge de saule et de labours. Sa tendresse détruit l’arme blanche de mes renoncements.

Car à qui se donnent les sources ? Sinon à celui qui ferme les yeux et retourne sa peau comme un gant dans la longue habitude du silence à se replier sur lui-même.

Car à qui se donnent les sources encore ? Sinon au maraudeur qui, du bout des doigts, cherche, sur le dos de la table, des mots d’ici et de précaution, des mots de reliquaire où le jour approuve la nuit, s’emboîtant en elle, des phrases de suintements et de dégel quand la mémoire fendue comme une banquise voudrait suivre des yeux les mouettes.

Puis écrire éteint toutes les lampes.

Ecrire mène l’aveugle au bord de lui-même, là où le désir se présente à sa propre légende.

Ecrire se demande qui va là et ne répond jamais.

Ecrire éteint les dieux et vide les cendriers

Ecrire guette la longue habitude des nuages à se frotter au ciel du soir, à la cime des arbres et au plus petit brin d’herbe dans la cour.

Ecrire est une fenêtre grande ouverte même quand tu n’écris pas.

Ecrire n’est une solution à rien, une autre vie dans la vie, les mots te reniflent comme des chiens, ils te mordent devant ta porte.

Ecrire connaît exactement ton ombre et sa place entre les murs.

Ecrire est un miracle maladroit, une maison habillée en dimanche, un travail ardent de lenteur et de tréfonds, mais à ton insu.

Mieux aimer plutôt qu’écrire mais comment faire si loin des corps volatils ?

Ecrire traduit le hennissement en semailles, le chant du coq en corps blanc des migrations.

Ecrire est un doute pire que vivre.

Ecrire traîne d’avoir peur et tourne autour.

Ecrire s’en va comme un parfum dans l’air.

Ecrire comment en parler sinon sur le blanc du ciel dans la neige.

Qui donc se penche entraîne écrire au minéral comme la terre sait le faire avec nos larmes.

Ecrire est un silence dont le métier se replie en renoncements.

Ecrire dit oui à ce qu’il ne s’explique toujours pas.

Eccrire commence quand tu effaces les mots, puis ton corps, ton visage, et ce qui continue d’écrire ne peut plus dire je ni tu.

Ecrire se détourne du cœur battant pour forger le métier du désert.

Ecrire ose franchir la lumière qui s’imagine vivante dans le regard des morts.

Ecrire console tous les aveuglements et aussi ce qui s’enfuit sans jamais dire son nom.

Page 8 du carnet envoûté

Chambre du livre

Etre sûr d’être là, rien d’autre : c’est ce qui tient mes mains attachées à mes gestes sur la table. Et le silence qui monte du plus simple d’un mot ou d’un trait me répond qu’être là, c’est être ailleurs déjà, dans cette splendeur du presque rien et des lenteurs invisibles, là où tout réclame qu’on le serre fort entre ses mains, entre ses bras, dans le lieu de l’inconsolable disparition.

Mais il m’arrive de penser aussi que tout cela me trompe, m’incline vers ma perte et qu’à force de vivre aux abords de cette vie sans réponse, je ne suis personne. Ou si peu. Et que le destin des objets qui forcent mon regard à l’infranchissable de leurs contours, connaît le mouvement qui cause ma chute, beaucoup mieux que moi.

Me perdre en eux, c’est mûrir au-dedans, permettre la dépossession et le détachement dans leur formes inouies. Etre seul enfin dans le regard de cette colère impossible.

Vivre arrive à me surprendre en jaillissant de mes épaules ou de mon dos et au moment où je m’y attends le moins quand, ce qui me tombe dessus, n’a pas de nom ni de forme mais seulement une couleur, une carnation dont je ne peux rien dire, une teinte qui n’existe pas dans l’incandescence de la réalité.

Ecrire invente des mots et des couleurs impensables en juxtaposant le visible et l’invisible, frère siamois de ce qui m’éloigne définitivement de moi-même. Je ne regrette jamais ce départ, quittant le vrai pour la douleur. Car au fond l’ombre a de beaux souffles à partager. Des secrets qu’elle a gardés pour les morts et tous ceux qui ouvrent les yeux au fond des yeux.

Ce qu’il y a de vrai dans tout ça se confond avec mon incertitude, porte grande ouverte à ce que je deviens et qui ne revient jamais sur ses pas. Au fond de la fatigue est enfouie une beauté terrible. Un incendie de présence où toute figure ouvre le seuil à son incandescence.

Page 9 du carnet envoûté

Chambre sous la peau

Depuis toujours il faut courir un œil sur la page, un autre sur sa vie, se remplir de vide, de bonnes intentions, faire des promesses qu’on ne tiendra pas, se pencher dehors, dedans, jusqu’à tomber, mordre, embrasser, passer d’une nuit à l’autre comme si de rien, en attendant qu’au beau milieu du jardin quelque chose de soi germe et devienne un arbre, un feuillage vers l’impossible, dans l’air irrespirable d’être ici.

Car vois-tu ce serait bien d’arrêter de mourir, de se taire enfin et d’être compris, de marcher sur l’eau et de guérir le monde en le touchant des mains, ce serait bien d’être ici et là-bas en même temps, de se souvenir de toutes nos morts, depuis celle du premier arbre, jusqu’à celle du dernier chien, et surtout de savoir enfin ou porter ses pas, ouvrant l’ultime porte de son vivant pour se remettre d’une lumière qui nous a fermé les yeux avant de les ouvrir.

Alors chaque matin je prends note de ce qui m’égare, je mesure la tombée des lumières et sa disparition, je m’épuise à penser ce qui m’approche et remplis de vide un à un les mots qui m’aident à traverser, à enjamber, à en découdre.

Parfois ce qui m’engloutit parle de moi comme d’un homme simple avec une maison, un manteau, des mains secrètes et le travail minutieux de l’âme dont je ne sais rien, avec qui je fais comme ci, comme ça, me réfugiant derrière le mot pour dire qu’elle est là. Sa volonté invisible mais tenace me force à admettre que le puits perdu de mon corps est la seule chambre où je ne fais que passer. Et que la chaleur de mon sang retournera un jour quelque part dans le monde, là où les abeilles savent faire du miel de leur salive et les oiseaux traverser le ciel.

Page 10 du carnet envoûté

Chambre du manque

Je serre un rectangle de papier, présence tombée entre mes mains

feu cannibale, corps bien tenu par un dos carré et je m’enterre

comme une bête, je m’enfouis, je disparais, cela porte un nom, la lecture

bref, j’apprends à me clore, à ne respirer que par les arbres, serrant mes lèvres comme des poings furieux, et cette longue prière mange mes pupilles

mon souffle, elle peut durer des heures, des jours, des nuits entières

l’os de mes doigts crisse sur la page et par cette fenêtre blanche

mourir avance comme arrêté au bord, entre le cœur et le livre.

Quand je pose les mains bien à plat sur une page

écartant les phrases comme les hautes herbes de ta jupe

où tu caches l’autre moins seul, pour t’empêcher de fuir, de te refermer

de me rendre fou de manque, j’entends le bruit que prononcent

aujourd’hui et demain et tout le paysage se souvient de moi

de cette pente où tout glisse et c’est un livre.

Alors il fait nuit. Cette nuit dort comme un silence sur ma bouche. Je cache

mes traces de pas dans mes poches, tous mes visages aussi, le bruit du carnet qu’on referme, à la recherche des mots qui entrent dans le sang

des mots comme des souffles posés sur la nuque, juste là

pour dire enfin qui de nous deux a le plus besoin de l’autre.

Un gouffre que personne ne voit est caché sous tes pas, sous la neige

et tu fais semblant de rien, d’être né, d’être au monde. Je t’en veux

je t’envie, mais pas tant que ça.

Souviens toi du visage des morts, de ton père de ta mère, dans un sommeil de plomb et de la grisaille de leur dernier regard. Ils s’éloignent

quand tu penses à eux, l’image est floue, et cet effacement

c’est le cri, la preuve de l’espace entre ton corps et ton corps

le vide où tout s’efface en nous faisant tomber dans le creux

l’espace du manque, et tout me manque, tout te manque

tu le sais, dans ce pays où le livre se délivre des mots, des morts.

Tous les mots ont été prononcés par des morts, un jour

et le jour de leur mort ne vient jamais.

Page 11 du carnet envoûté

Chambre de l’air

Marcher est un flottement. Des bruits de masse et de scie scandent ma route de soupirs de latte découpées pour s’ajuster à une toiture. Je m’éloigne de moi. De tout. De nulle-part.

C’est bon d’avancer pour rien. Dans l’odeur acide des fumiers et de l’automne qui monte en silence au-dessus des toitures.

Derrière la haie, c’est comme un cri en pleine figure. Le ciel brûle ses nuages et les recrache un à un. Des aboiements exaltent la fraîcheur à mon passage. Peu à peu, les maisons s’évanouissent dans le bitume des chaussées comme des nénuphars à la surface des étangs.

J’avance et le paysage range ses affaires dans un tiroir pour me laisser cet horizon nu, indicible, d’eau et de terre, de mouvements à la surface de l’air sur ma peau.

Les champs s’aplatissent à perte de vue, l’odeur des engrais aussi.

Puis le chemin s’incurve, se recouvre d’arbres et j’entre dans la lumière d’une forêt. J’avance comme quelqu’un qui va déguster une saveur oubliée, lointaine. Tant de ciel me dit qu’il faut poursuivre mon abandon, me laisser faire par cette marche au plus près de moi. L’ivresse fait son chemin dans mes pupilles.

L’odeur des peupliers fraîchement abattus se couche dans ma bouche pour pleurer.

Le voyage des odeurs ne trouve pas de mot parfois mais soulève mon regard pour le déposer plus loin dans un endroit dont je ne sais rien dire.

La forêt sent la chevelure, l’abandon. Le miel des sèves fortes. Le vert tendre des feuillages. Le bois pourri et le poil de chevreuil frotté au bas des écorces. L’acidulé des baies sauvages et des soupirs. La rosée et les lèvres des mousses. Comme une femme endormie. Elle sent quelque chose d’inimaginable dont on se souvient.

De jeunes ronces craquent et se couchent sous mes pieds en griffant le tissu de mes jambes. Je n’ai plus d’autre corps que cette marche verte où mon souffle longe sans se cabrer. Un cabanon en ruine sur ma gauche m’oblige à bifurquer tournant les talons au cadavre rouge d’un bidon éventré. Je marche. Je marche comme si je partais pour toujours.

Page 12 du carnet envoûté